di Matteo Minelli

La nostra storia inizia con due fotografie.

Nella prima istantanea, una locandina sbiadita in gradazione di grigio, è raffigurato Oten Benga. Oten Benga è un ragazzo di colore, ha soltanto ventitré anni. Proviene da un villaggio sulle coste del fiume Kasai e porta appeso al collo un grazioso scimpanzé. Sotto l’immagine una breve didascalia racconta i tratti fisici del giovane pigmeo e informa i turisti che sarà esposto ogni pomeriggio, per tutto il mese di settembre, nello zoo del Bronx. Ci vanno in decine di migliaia e pagano perfino un dollaro per fargli aprire la mascella e poter osservare i suoi canini bianchi e ferini, eredità dei suoi antenati cannibali.

Nella seconda istantanea, un selfie in alta definizione, un italiano che chiameremo Marco posa vicino ad un indigeno alto e snello. Marco ha in mano una moderna fotocamera, indossa una canottiera bianca e un paio di calzoncini corti da esploratore. L’indigeno veste una tunica rosso fuoco, stringe tra le mani una lancia e uno scudo di legno. Sotto l’immagine, pubblicata in un noto social network, c’è scritto “una foto con Kuma, il capo dei terribili Masai”. Gli “I like” sono oltre duecento. Questa volta ha pagato solo Marco, una manciata di monetine per farsi immortalare con un feroce guerriero.

Che cos’anno in comune le due foto? Tutto a parte la data: la prima è del 1906, la seconda del 2010.

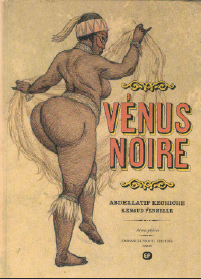

La vacanza etnica in Sudafrica per cui Marco ha sborsato qualche migliaio di dollari mette in scena lo stesso spettacolo dello zoo umano di New York di cui Oten Benga è una delle attrazioni di maggior successo. Dal trionfo di Cesare dopo la guerra in Gallia, esaltato dalla sfilata di un Vercingetorige incatenato ed asservito per le strade di Roma, passando per il ritorno di Cristoforo Colombo dalle Americhe, accompagnato da una sparuto gruppo di indios da mostrare alle loro maestà Ferdinando ed Isabella, fino ad arrivare alle passerelle di “belle abissine” durante le parate delle truppe italiane di Graziani in un Addis Abeba sconfitta, la Civiltà ostenta pervicacemente la sua vittoria sui popoli che sottomette alla sua volontà. Nell’ottocento e nel novecento l’apice di questa ossessiva autocelebrazione di se stessi e di demonizzazione del diverso diventano gli zoo umani che conquistano tutte le grandi città europee, i padiglioni etnici edificati nelle esposizioni universali, gli show delle carovane itineranti le cui principali attrazioni sono indigeni dei quattro angoli del pianeta sradicati dalla loro terra per compiacere la morbosa voglia di osservazione degli uomini in frac e suscitare le ironie sgraziate delle loro signore.

Gli zoo umani da qualche anno non esistono più ma hanno trovato degni sostituti tanto in quel turismo della povertà sempre più in voga tra la classe media del nord della Terra, quanto nelle rappresentazioni grottesche e profondamente offensive che nei teatrini televisivi, nei reality “tribali” e negli pseudo documentari vengono realizzate con il solo scopo di nutrire fantasie secolari.

Oggi sembrerebbe impossibile mostrare gli “uomini primitivi” chiusi in una gabbia al centro di New York, eppure in Germania ci hanno riprovato nel 2005, esibendo nello zoo di Augusta personale di colore che all’interno dell’african village aveva il compito di accogliere i paganti e di mostrare loro “le cose bizzarre ed esotiche” del continente africano. Ancora nel 2007 in Congo, a Brazaville, dei musicisti pigmei invitati al festival panafricano di musica, non vennero fatti alloggiare in un albergo come gli altri partecipanti ma bensì nello zoo locale. Alle vibranti proteste su scala globale gli organizzatori del festival risposero che “date le loro abitudini si sarebbero trovati sicuramente bene nello zoo”.

Comunque gli zoo umani sembrano, per ora, aver chiuso i battenti sostituiti dal più moderno turismo etnico, che pur avendo alle spalle lo stesso retroterra che caratterizzava le vecchie visite alle esposizioni di esseri umani, si nutre di una narrazione nuova ma forse anche più ipocrita. Il turismo etnico, infatti, finge di avere alla base un certo interesse culturale per gli altri mescolato ad una buona dose di voglia d’avventura. In realtà si tratta sempre dello stesso morboso desiderio di osservare il diverso, accoppiato ad un tour programmato in cui di pericoloso, al massimo, c’è il volo interno delle compagnie low cost. Insomma cambiano le dinamiche, siamo noi civilizzati a spostarci, ma non si modificano i pregiudizi. Anzi gli zoo umani del terzo millennio, per certi versi, sono fatti di gabbie ancora più spesse di quelle dei loro antenati.

Costretti a dimostrarsi all’altezza degli stereotipi che i turisti si portano appresso insieme alla valigia, le popolazioni indigene si vestono con costumi tradizionali che non hanno mai usato, mettono in scena comportamenti estranei alla loro indole e finiscono per restare prigionieri di culture che non gli appartengono più, o che forse non gli sono mai appartenute. Un caso esemplare è quello delle “donne giraffa” dell’etnia kayan, tristemente famose per indossare parecchi anelli di metallo intorno al collo. La pratica sarebbe riconducibile a ragioni mitologiche, rituali di protezione e gusto estetico. Ma questo non ci interessa. Ciò che ci interessa è che le donne kayan non sono libere di abbandonare tale pratica e soprattutto di lasciare il villaggio-zoo in cui il governo thailandese le ha piazzate, al solo scopo di guadagnare una manciata di dollari da scucire ad ognuno degli 80.000 visitatori annui. Altro triste caso è quello dei Jiwaro, popolazione che vive nell’Arcipelago delle Andamane, in India, obbligati a mendicare ai bordi della strada che attraversa la loro riserva. Noccioline, banane e qualche snack in cambio di balletti e fotografie per compiacere i turisti che passano in autobus e macchina attraverso le loro terre ancestrali. Sorti molto simili purtroppo colpiscono i Batwa, i Boscimani e molti altri popoli tribali in giro per l’intero pianeta, compresi gli indigeni incontattati dell’Amazzonia, per cui ogni incontro con visitatori esterni potrebbe essere veicolo di vere e proprie epidemie.

Di pari passo con il turismo etnico si è sviluppato recentemente un nuovo fenomeno, che gli inglesi hanno battezzato come poorism. Si tratta di veri e propri tour della povertà, in cui i visitatori, attraversano favelas e bidonville per immortalare gli ultimi degli ultimi, così da raccontare, al proprio ritorno a casa, di aver visto veramente che cos’è la povertà. Ovviamente anche queste gite sono intramezzate da incontri con i “locali”, che al tempo stesso devono sembrare un po’ selvaggi e un po’ clochard così da non tradire nessuna aspettativa di chi li osserva dopo un lungo viaggio. Comunque il neologismo poorism non ci deve ingannare, anche questo fenomeno è soltanto una replica contemporanea delle squallide visite ai sobborghi che i cittadini dei quartieri bene delle metropoli europee facevano a cavallo tra ottocento e novecento.

Si potrebbero citare altri vergognosi fenomeni, quali le passerelle nei freak show di individui stereotipati utilizzati come moderni fenomeni da baraccone e le comparse indigene che fanno capolino nei reality ambientati in terre selvagge, che non fanno che ingrandire la mostruosità di questa opera di mistificazione degli altri. Perché in fondo è di questo che si tratta e si è sempre trattato: diffondere il pregiudizio, attribuendo a varie etnie e popolazioni caratteristiche fisiche, morali, culturali che non hanno, al fine di umiliarle, delegittimarle e ovviamente asservirle.

Nei confronti delle tribù quest’opera è stata ed è ancora portata avanti pervicacemente da chi, utilizzando la scusa del progresso, dello sviluppo, della civilizzazione, ha imprigionato e deportato interi popoli, distrutto culture, cancellato tradizioni, lingue e storie millenarie. Ha realizzato insomma una serie lunghissima di piccoli e grandi genocidi, purtroppo dimenticati. Nessun memoriale, nessun giorno del ricordo, nessuna maratona televisiva per i figli della tribù su cui si è abbattuta tutta la violenza della Civiltà.

Primo Levi disse “ognuno è ebreo di qualcuno”. Ecco le tribù, da parecchi secoli, sono gli ebrei di tutti.

Per avere maggiori informazioni sull’argomento consiglio l’ottimo libro di Viviano Domenici “Uomini nelle gabbie” da cui sono tratte alcune delle informazioni riportate nell’articolo.

Leggi anche gli altri articoli di questa rubrica .